Encore une belle page d’Evangile. Imaginons... La maison bondée. On ne peut plus entrer. Les disciples enthousiasmés par la foule qui est attiré par Jésus. Les pharisiens et les scribes à l’affût de ses paroles et de ses gestes. Les malades qui se pressent pour une guérison. Et puis Jésus qui enseigne, se tait, accueille, bref qui passe en faisant le bien.

Encore une belle page d’Evangile. Imaginons... La maison bondée. On ne peut plus entrer. Les disciples enthousiasmés par la foule qui est attiré par Jésus. Les pharisiens et les scribes à l’affût de ses paroles et de ses gestes. Les malades qui se pressent pour une guérison. Et puis Jésus qui enseigne, se tait, accueille, bref qui passe en faisant le bien.

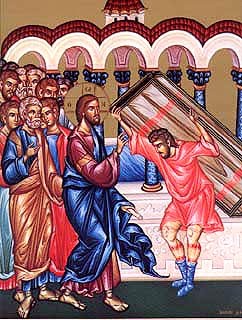

Ici, la trame du récit se fait précise : c’est l’histoire du paralytique qu’on apporte par le toit. Imaginez la longue attente de ce gars qui souffre, depuis combien de temps déjà ? Imaginez l’énergie des hommes qui l’amènent à Jésus, qui sont déçus de ne pas pouvoir rentrer, alors ils le hissent par dehors, font un trou dans le toit, le descendent au moyen de cordes. Imaginez le regard noir des scribes : que va encore faire Jésus cette fois-ci : il va le guérir, heureusement qu’on n’est pas en sabbat ? quelle loi de Moïse va-t-il violer ? Imaginez la plainte silencieuse de cet homme. Son handicap parle pour lui. Pas plus que Job, il ne se pose la question de savoir s’il est handicapé parce qu’il porterait sa faute ou son péché. Il souffre. Il est là pour une chose et une seule. Lui comme tous attendent LE miracle. Il en a fait d’autre (les sourds les muets, les lépreux, les aveugles, et tous les autres) il peut bien faire celui ci. Et entendez bien la phrase qui tombe : tes péchés sont pardonnés.

Stupeur du gars : je ne suis pas venu pour cela. Stupeur de ses compagnons : on ne s’est pas donné tout ce mal pour cela. Stupeur des pharisiens : il blasphème, Dieu seul pardonne les péchés.

Et oui, les Juifs professaient que seul Dieu peut remettre les péchés. Une fois par an, dans une grande liturgie solennelle, le grand prêtre qui seul pénètre dans le Saint des Saints, auprès même de la présence de Dieu, demande pardon et reçoit le pardon des péchés, pour lui-même, pour sa maison et pour tout le peuple. Une fois par an, de façon solennelle, la communion avec Dieu est renouvelée, l’Alliance est à nouveau scellée.

Mais voilà, Jésus a justement cette prétention incroyable à des oreilles humaines. Il pardonne les péchés. Autant de fois qu’il le veut et qu’il le dit. Dans toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Ici dans la maison bondée, plus tard en Croix au bon larron. Parce qu’il est Dieu, et qu’il connaît les cœurs, lui seul il peut rétablir une communion que l’homme avait rompu, une amitié dont il s’était détournée. La voilà, la vraie maladie du cœur de l’homme que le Christ est venu guérir. Pas la cécité, hélas, il reste des aveugles de nos jours. Pas plus la lèpre, le handicap, ou le virus du SIDA. Il laisse ce travail au génie du travail et de l’intelligence des médecins. Il vient pardonner, rétablir en communion avec le Père.

Pour ceux qui en doutent, et vous avez entendu qu’il n’en manque pas autour de Jésus. Ceux qui doutent qu’il ait ce pouvoir divin. Ceux qui doutent qu’il soit autorisé à le faire, qu’il puisse le faire. Pour tous ceux qui doutent, il guérit cet homme de sa maladie physique. Son mal physique qui le privait de la sociabilité avec les autres, qui le mettait à terre en permanence, il le guérit pour le relever, le ressusciter pourrait-on dire. Mais je le répète, le plus important n’est pas là. La guérison de cet homme vient authentifier le pouvoir que le Fils a de rétablir cette communion, ce que précisément nous demandons dans la prière adressée au Père : pardonne-nous nos offenses. Son mal physique lui est remis, comme signe, sacrement du pardon de ses péchés. Il n’est pas paralytique parce qu’il aurait péché. Il est guéri parce qu’il est pardonné.

Je ne sais pas où vous en êtes du côté de cette communion avec Dieu. Communion, amitié, alliance. Le voilà l'horizon de notre vie. Le voilà le but de l’Incarnation du Christ, de son mystère pascal. Toute l’Ecriture insiste sur une réalité simple : le Christ nous restaure dans cette communion avec le Père, à condition que nous nous présentions à lui. C’est le sens du Carême que nous allons vivre dans quelques jours. C'est une folle espérance pour nous et pour autrui. Aujourd'hui, vous avez le choix (non exclusif) entre deux attitudes : celle de l’homme qui se lève faire, celle de ceux qui l’amènent. Vous approcherez vous de lui aujourd’hui ? Qui lui amènerez-vous par l’audace de votre prière, perçant le toit, pour qu’il introduise celui pour lequel vous intercédez dans cette vie nouvelle ?

Voici donc André qui débarque chez son frère Simon avec cette nouvelle inouïe. Nous avons vu, nous avons reconnu, nous annonçons ! Qu’ont-ils vu ? Jésus de Nazareth le long du lac. Qu’ont-ils reconnu ? l’Agneau de Dieu, le Messie attendu par Israël ? Et ils ne peuvent garder cette découverte. La rencontre fulgurante embrase leurs cœurs en attente. La rencontre transformante doit se communiquer, comme un feu dans les herbes sèches en été. Je vous propose de suivre ces disciples, qui deviendront bientôt les apôtres du Christ ressuscité. En ces débuts du temps ordinaire, ils prennent un chemin qui peut devenir leur nôtre, si nous nous laissons enseigner.

Voici donc André qui débarque chez son frère Simon avec cette nouvelle inouïe. Nous avons vu, nous avons reconnu, nous annonçons ! Qu’ont-ils vu ? Jésus de Nazareth le long du lac. Qu’ont-ils reconnu ? l’Agneau de Dieu, le Messie attendu par Israël ? Et ils ne peuvent garder cette découverte. La rencontre fulgurante embrase leurs cœurs en attente. La rencontre transformante doit se communiquer, comme un feu dans les herbes sèches en été. Je vous propose de suivre ces disciples, qui deviendront bientôt les apôtres du Christ ressuscité. En ces débuts du temps ordinaire, ils prennent un chemin qui peut devenir leur nôtre, si nous nous laissons enseigner. En cette nuit d’hiver, c’est Noël ! Dans nos maisons, les sapins ont été décorés, ils illuminent nos salons, nos fenêtres. La table est dressée pour un repas familial. Depuis des jours, des semaines mêmes, on a acheté, on a couru les magasins. Les cadeaux sont prêts. On parlera de trêve des confiseurs, de fête de fin d’année. Le voilà donc, cet emballage avec lequel on nous présente cette nuit d’hiver. Emballage de lumière, emballage de décorations, emballage de consommation.

En cette nuit d’hiver, c’est Noël ! Dans nos maisons, les sapins ont été décorés, ils illuminent nos salons, nos fenêtres. La table est dressée pour un repas familial. Depuis des jours, des semaines mêmes, on a acheté, on a couru les magasins. Les cadeaux sont prêts. On parlera de trêve des confiseurs, de fête de fin d’année. Le voilà donc, cet emballage avec lequel on nous présente cette nuit d’hiver. Emballage de lumière, emballage de décorations, emballage de consommation. Deuxième dimanche. Deuxième étape dans notre marche de l’Avent. Deuxième bougie d’une couronne déjà à moitié éclairée, encore à moitié éteinte, chacun choisira.

Deuxième dimanche. Deuxième étape dans notre marche de l’Avent. Deuxième bougie d’une couronne déjà à moitié éclairée, encore à moitié éteinte, chacun choisira.